Oleh: [Mahfuz, Lc.], Analis Kebijakan – Sekretariat Jenderal DPD RI

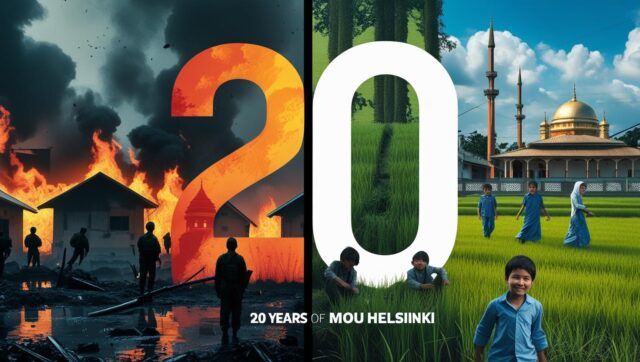

Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka menandatangani MoU Helsinki—sebuah tonggak yang menghentikan deru senapan dan membuka jalan rekonsiliasi. Dua dekade berlalu, Aceh menikmati stabilitas yang jauh lebih baik. Namun, di balik kemajuan itu, tetap mengemuka pertanyaan yang tak kunjung padam: sudahkah janji-janji utama MoU—dari keadilan hingga kesejahteraan—benar-benar sampai ke masyarakat?

MoU Helsinki merumuskan enam butir utama: penyelenggaraan pemerintahan Aceh, hak asasi manusia (HAM), amnesti dan reintegrasi, pengaturan keamanan, misi pemantauan (AMM), serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Sejumlah capaian penting patut dicatat. Partai politik lokal hadir dan berkompetisi; pasukan non-organik TNI/Polri ditarik; dan proses amnesti berlangsung relatif tertib. Pada fase awal, AMM memainkan peran kunci sebagai penjaga kepercayaan dan pengawas implementasi.

Namun, persoalan krusial tak bisa diabaikan. Pertama, pilar HAM. Pengadilan HAM Aceh tak pernah benar-benar berfungsi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) berjalan dengan kewenangan dan dukungan politik yang terbatas. Bagi korban kekerasan masa konflik—terutama perempuan, anak, dan penyandang disabilitas—narasi pemulihan kerap berhenti pada seremoni, bukan pemenuhan hak yang nyata. Selama impunitas belum teratasi, rasa keadilan sukar dipulihkan.

Kedua, reintegrasi. Banyak eks kombatan mengeluhkan bantuan yang tidak merata dan sulit diakses. Program ekonomi yang dijanjikan sering berhenti pada tahap awal, tanpa pendampingan berkelanjutan. Sementara itu, keluarga korban menanti kepastian data, skema kompensasi, dan layanan pemulihan yang konsisten—dari kesehatan mental hingga penguatan ekonomi rumah tangga.

Ketiga, kewenangan pemerintahan. Semangat MoU yang memberi ruang lebih luas kepada Aceh dalam mengatur rumah tangganya kerap tereduksi pada tataran regulasi turunan. Polemik simbol daerah—bendera, lambang, dan himne—berulang kali memanas, lalu mereda, tanpa kanal penyelesaian yang jelas. Ketegangan simbolik ini mencerminkan defisit komunikasi dan kepercayaan dalam relasi pusat–Aceh.

Keempat, sumber daya alam. Janji 70% bagi hasil SDA dipersepsi sudah berjalan melalui dana otonomi khusus. Tetapi harapan masyarakat agar Aceh memiliki kendali lebih kuat atas perizinan migas, tambang, dan kehutanan belum benar-benar terwujud. Tanpa tata kelola yang transparan dan partisipatif, kekayaan alam sukar bertransformasi menjadi kesejahteraan inklusif.

Kelima, mekanisme penyelesaian sengketa. Sejak AMM selesai pada 2006, tak ada lembaga permanen yang khusus menangani perbedaan tafsir atau friksi implementasi MoU. Akibatnya, perselisihan sering diselesaikan secara ad-hoc—reaktif, rentan politisasi, dan jarang memberi preseden kelembagaan yang kuat untuk masa depan.

Mengapa ini penting sekarang? Karena perdamaian membutuhkan maintenance. Bila janji-janji yang tertunda dibiarkan, ketidakpuasan dapat menumpuk menjadi frustrasi kolektif. Lebih jauh, Aceh menjadi rujukan nasional dalam penyelesaian konflik. Menuntaskan pekerjaan rumah MoU berarti memperkuat kredibilitas Indonesia dalam menegakkan keadilan transisi—pesan yang relevan bagi daerah lain yang tengah mengupayakan jalan damai.

Apa yang perlu dilakukan? Pertama, aktifkan Pengadilan HAM Aceh dan perkuat KKR dengan mandat, anggaran, dan dukungan politik yang nyata. Kedua, pastikan pemulihan korban dan reintegrasi eks kombatan berjalan berbasis data terverifikasi, dengan program ekonomi berkelanjutan dan layanan psikososial yang memadai. Ketiga, sinkronkan regulasi pusat–Aceh agar semangat MoU tidak dikerdilkan oleh peraturan turunan; polemik simbol diselesaikan melalui dialog politik-budaya, bukan pendekatan keamanan. Keempat, beri kewenangan pengelolaan SDA yang lebih kuat di Aceh disertai transparansi bagi hasil—dengan indikator dampak langsung pada kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan wilayah. Kelima, bentuk Komisi Bersama Aceh–Jakarta sebagai forum penyelesaian sengketa permanen, dengan DPD RI menjadi fasilitator independen.

Dua puluh tahun adalah momentum refleksi sekaligus koreksi. MoU Helsinki telah menghentikan perang; sekarang tugas kita memastikan keadilan berjalan, manfaat ekonomi terasa, dan luka sosial benar-benar dirawat. Perdamaian bukan sekadar tidak adanya kekerasan, melainkan hadirnya harapan yang bisa dirasakan hingga ke desa-desa paling jauh di Aceh.

Opini ini bersifat pribadi dan tidak merepresentasikan sikap resmi DPD RI.